Продолжаем разбирать книгу главного мозгового центра Турции – Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции под заголовком «Большая стратегия Турции».

Перед собой мы видим попытку осмысления новой роли Турции, предпринятую главным мозговым центром Турции – Фондом политических, экономических и социальных исследований Турции (SETAV), на фоне того, как это новое, укрепившееся положение Турции стало все более отчетливо проявляться, как минимум, в регионе нахождения страны.

Главный вопрос, который в наши дни занимает Турцию: каким образом страна может воспользоваться теми тектоническими сдвигами, которые сейчас наблюдаются в мире, чтобы укрепить свой статус региональной державы и даже сделать себе «апгрейд» до статуса державы глобальной?

Предыдущая, 31-я часть публикации доступна по ссылке на сайте Института Ближнего Востока: http://www.iimes.ru/?p=77815 [1].

Напомним, что мы продолжаем разбор так называемого «третьего стратегического пояса» Турции. И, в частности, роли внерегиональных игроков, таких как США, Россия и Франция в делах региона «проживания» Турции. Речь идет о Ближнем Востоке и о Северной Африке. Как отмечается авторами турецкого издания, факт того, что указанные страны не являются частью региона, предопределяет то, что у них отсутствует понимание динамики развития событий и они оказываются, как правило, не в состоянии выработать адекватную стратегию, которая приводила бы к стабилизации ситуации.

Вынесем за рамки вопрос того, является ли целью внерегиональных, да и самих региональных игроков, включая ту же Турцию, во всех случаях и без исключения, именно что стабилизация ситуации в регионе – хотя бы до ситуации, которую турки охарактеризовали в качестве «относительной стабильности». Вряд ли, можно с полным основанием заявить, что международная политика ставит во главу угла безусловную стабилизацию ситуации.

Тем не менее, авторы сами декларируют тезис о том, что Турция стремится к тому, чтобы в её стратегических поясах была бы достигнута «относительная стабильность».

При том, что стране не под силу достичь стабильности абсолютной – что, как следует из издания, является задачей максимум. На самом деле, этот тезис вступает в определенное противоречие с идеей о том, что так называемая «большая стратегия» Турции, помимо всего прочего, должна быть направлена ещё и на то, чтобы, допустим, исключить ситуацию чрезмерного усиления кого-либо из своих соседей.

Иными словами, речь идет не только о достижении относительной стабильности вокруг Турции. Речь идет ещё и о том, чтобы соседние с Турцией страны развивались бы по строго определенной траектории развития, которая не предполагает слишком большого набора высоты с выходном на верхнюю, относительно Турции, орбиту. А эта идея способна, некоторым образом, вступать в противоречие с идеей о достижении стабильности среди турецких соседей, которая звучит в книге так часто, что её ошибочно можно принять за «абсолютный абсолют» турецкого внешнеполитического курса.

От Ближнего Востока и Северной Африки турецкие авторы переходят к ещё одному региону из третьего стратегического пояса – к Европе. Последняя, разумеется, с точки зрения своей стабильности не идет ни в какое сравнение с первыми двумя регионами. Далее авторами перечисляются все существующие форматы взаимодействия между Турцией и Европой, главными из которых являются Таможенный союз с ЕС, статус страны-кандидата на вступление, а также членство в НАТО. Следует признать, что институционально между Европой и Турцией существует большое число институтов, формирующих ткань отношений. Эти форматы буквально «вытягивают» европейско-турецкий диалог даже в условиях существования большого количества противоречий между сторонами.

Как отмечается турецкими авторами, в этом регионе не просматривается геополитический источник нестабильности.

Разумеется, есть ещё такие явления – как, допустим, дискуссии в странах ЕС относительно будущего этого наднационального объединения. Более того, как напоминается турецкими авторами, целый ряд европейских стран обладают потенциалом к тому, чтобы оказывать влияние на реализацию Турцией своей большой стратегии, причем, сразу во всех стратегических поясах.

Таким образом, авторы приходят к выводу о том, что развитие всесторонних связей между Турцией и ЕС, включая связи экономические, военные и дипломатические, способно ускорить реализацию Турцией своей «большой стратегии».

Конкретизируя этот тезис, авторы говорят о необходимости того, чтобы сальдо внешней торговли со странами ЕС было бы в пользу Турции (пока наблюдаются перекосы – прим.). Более того, авторы говорят о необходимости развития отношений Турции с такими странами, как Испания и Италия, в сферах вооружений и оборонной промышленности. Это позволит, по словам авторов, усилить турецкую стратегическую автономность – одним из ключей к которой, как можно отметить, является широкое импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе Турции и, более того, рост турецкого экспорта вооружений.

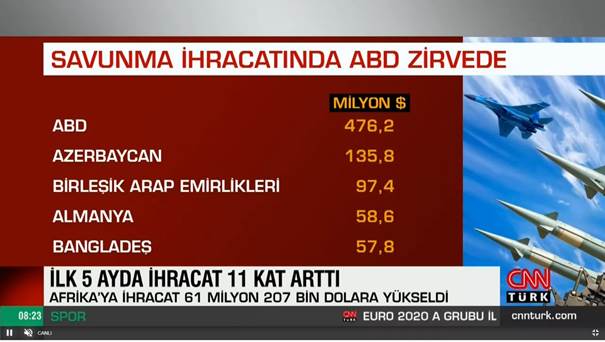

Относительно торговли вооружениями, отметим, что экспорт продукции турецкого ОПК за первые пять месяцев этого года составил 1,1 млрд долл. Лидеры списка потребителей турецкой продукции: США (476,2 млрд долл.), Азербайджан (135,8 млрд), ОАЭ (97,4 млрд), Германия (58,6 млрд) и Бангладеш (57,8 млрд).

Заметим, что США, Германия и ОАЭ — страны, с кем у Турции неровные отношения — весьма показательны в верхних строчках списка. США ввели санкции против турецкого ОПК. Германия дозирует высокотехнологическое сотрудничество с Турцией и рассматривает каждую сделку в оборонке «под микроскопом». А с ОАЭ у Турции — и вовсе «Холодная война», которая открыто ведется. В этой связи, достаточно лишь следить за заявлениями беглого мафиози Седата Пекера, который записывает свои ролики, призванные разоблачить коррупционеров в высшем турецком руководстве, сидя в гостиничном номере в Абу-Даби.

Это может означать только одно: у Турции уже есть достаточно привлекательные предложения для оружейного рынка, чтобы они могли бы существовать своей жизнью, не подпадая под разрушающее влияние политической конъюнктуры. Тем более, что те же турецкие беспилотники – продукция настолько политизированная, что для неё чуть ли не автоматическим рынком сбыта являются страны, конфронтационно настроенные по отношению к Российской Федерации.

И это является свидетельством реализуемости, в принципе, того тезиса, о котором говорят авторы книги: Турция может развивать свой оборонно-промышленный комплекс с помощью и на деньги Запада, включая Европейский союз. Тем более, что Турция наглядно продемонстрировала тот факт, что, в лице России, у неё есть альтернативы Западу. И это – тот урок, который, без вариантов, будет усвоен западными партнёрами, применительно к последующим сделкам со страной.

Урок – прост: Турция, так или иначе, в наши дни может получить доступ если не к любым, то к подавляющему большинству потребных ей технологий в сфере оборонно-промышленного комплекса. Там, где «артачится» Запад, можно привлечь Россию. А дальше играть на нервозности Запада, заходя на второй круг по необходимым Турции технологиям. Там, где не удается договориться с первыми двумя – может помочь Украина. И там уже можно играть на нервозности России тем что нарастают турецко-украинские связи, к радости Запада и к надеждам Украины на то, что у неё в регионе есть надежный партнёр и союзник в лице Турции. Налицо — грамотная турецкая стратегия построения «треугольников», где Турция пытается занять позицию третьей стороны.

Приведем достаточно свежий пример того, как Турция строит свои альянсы и как использует асимметричные инструменты на примере Черноморского бассейна и отношений между Турцией и США.

Согласно турецким оценкам, запасы на месторождениях природного газа в Черном море, в исключительной экономической зоне страны, превышают цифру, озвученную президентом Эрдоганом — 540 млрд куб. м.

Как сообщает агентство Reuters (ссылка на публикацию: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-turns-us-firms-plans-black-sea-gas-extraction-official-says-2021-06-11/ [3]), Турция передала информацию по своим черноморским месторождениям в американские компании Chevron и Exxon.

Помимо того, что Турция стремится диверсифицировать источники поставок газа — читай, снизить долю «Газпрома» в Турции — и самой стать добывающей страной, есть и ещё один, не менее важный, аспект.

Появление американских компаний на черноморских месторождениях Турции имеет не только энергетическое и коммерческое, но и политическое измерение.

Турция, прямо в духе «Большой стратегии Турции», которую мы анализируем, продолжает искать способы уравновесить возросшее, после «Крымской весны», влияние России в Черном море.

Отсюда и активность с Украиной, отсюда и предложение американским энергетическим корпорациям зайти в Черное море. Тем более, сделанное накануне встречи Байдена с Эрдоганом (состоится 14 июня на полях Саммита НАТО в Брюсселе). Все это отлично вписывается в так называемую «Большую стратегию» Турции.

Турецко-американская повестка, до этого пестрившая «черными дырами» (сирийские курдские Силы народной самообороны, Фетхуллах Гюлен, С-400 и санкции и проч.) начинает пополняться достаточно любопытными пунктами: состоявшаяся первая продажа турецких беспилотников в страну НАТО (Польша) с перспективой расширения рынка (Восточная Европа и Балтия) и возможность для американцев вести разработку газовых месторождений в Черном море «прямо под носом» у России.

Налицо — крепкий мыслительный процесс в преддверии встречи Байден – Эрдоган, результаты которой ещё предстоит подробнее проанализировать.

При этом, заметим, что военное усиление США и НАТО для Турции является фактором нежелательным. Она предпочитает быть на острие Запада и, в таком качестве, «уравновешивать» Россию. Однако, наличие в регионе крупных проектов с участием американских компаний приведет, неизбежно, к политическому усилению США в регионе. И к укреплению турецко-американского сотрудничества в Черноморском бассейне.

Можно предположить, что даже в том случае, если подобные сделки имеют вопросы с точки зрения «бизнес-процессов», то их политическое измерение может сделать их привлекательными с политической стороны. Так что, можно сказать, что Турция сделала «ценное предложение» американцам, накануне Саммита. И, разумеется, про себя также не забыла, с учетом того, что ей попросту нужен иностранный партнёр для подводной добычи газа – необходимых собственных технологий у Турции нет.

Роль же Европы, таким же образом, как и в случае с США, заключается в том, что она могла бы оказывать поддержку Турции буквально во всех стратегических поясах, начиная, прежде всего, со второго и с третьего поясов. Как указывается турецкими авторами, это могло бы приводить к положительным результатам (разумеется, в рамках «Большой турецкой стратегии» – прим.). И, напротив, как они отмечают, позицию ряда европейских стран в отношении угроз и рисков Турции в первом и втором стратегических поясах, следует рассматривать как серьезную отрицательную вводную.

Далее авторы перечисляют, о чем, собственно, идет речь. Прежде всего, разумеется, речь они ведут про «снисходительное отношение» к Рабочей партии Курдистана и к ФЕТО (так называемая «террористическая организация Фетхуллаха Гюлена» – прим.), приоритет, отдаваемый европейскими странами в сирийском кризисе таким структурам, как Силы народной самообороны и Рабочая партия Курдистана, противоположные Турции взгляды на разделение исключительных экономических зон в Восточном Средиземном море, и, наконец, противодействие Турции в Ливии. Эти «жесткие подходы» Европы, как делают вывод турецкие авторы, замедляют достижение Турцией своих целей по обеспечению абсолютной и даже относительной стабильности в окружающих её поясах. Напротив, смена европейской позиции может привести к тому, что достижение Турцией поставленных задач в регионе заметным образом облегчится.

Беря эти комментарии турецких авторов за основу, отметим, что очень многими аналитиками строятся треугольники, вроде, «Россия – Турция – Запад (ЕС, США)».

И, на самом деле, России не стоит недооценивать возможность быть активной участницей тех же самых треугольников и построения игры на турецком направлении с использованием имеющихся у неё европейских рычагов, в центре которых, разумеется, отношения с Германией и с Францией.

Подчеркнем, Турция стремится к тому, чтобы обеспечить поддержку своему внешнеполитическому курсу со стороны Европы, что нередко становится одним из ключевых факторов возможного успеха.

И, как отмечают турецкие авторы, в настоящее время, добиться этого не может, по причине того, что: а) в Европе существует серьезное антитурецкое лобби, включая Францию, Грецию и Республику Кипр, б) в Европе уже сложились устойчивые антитурецкие настроения, которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе невозможно обратить вспять. Эти настроение построены на теме той угрозы, которую может представлять исламизация в условиях «развитого мультикультурализма».

В этом смысле, не стоит забывать о том, что те же турецкие авторы «Большой стратегии Турции» открыто говорят о том, что необходимо оказывать давление на ЕС и на Грецию с использованием темы беженцев. Тот факт, что Турция единожды открыла границу с Грецией четко показывает готовность Турции к самым серьезным действиям. Причем, действиям, обусловленным темой Восточного Средиземноморья, а не темой неприемлемо высокой стоимостью содержания сирийских беженцев на турецкой территории и, целиком и полностью, за турецкий счет.

Более того, стоит учитывать и европейскую обеспокоенность тем, что Турция, все чаще, использует ЕС в качестве политической площадки – как для общения с выходцами из Турции – в рамках работы с соотечественниками, чья диаспора растет и достигла миллионных показателей, так и для того, чтобы обращаться к мусульманской умме по такой чувствительной теме, как «исламофобия».

Причем, Турция наличие в ЕС такого явления всячески подчеркивает и, как минимум, крайне спорным является ответ на вопрос не выходит ли это за рамки защиты прав мусульман? И какой эффект на европейскую стабильность имеют эти действия Турции? Не несут ли эти действия угрозы для стабильности ЕС?

Опять же, берем на заметку то, что и у России есть козыри в игре с Турцией – эти козыри лежат в плоскости её отношений с Грецией и с Европейским союзом. И даже при существующих трудностях в отношениях с ЕС, Россия эти козыри вполне может разыгрывать. Причем, делать это можно достаточно аккуратно, без турецкой нарочитости в действиях, когда Турция «уравновешивает» Россию в том или ином регионе и открыто использует фактор «российской угрозы» в отношениях с США, ЕС, НАТО, Восточной Европой и Балтикой, бывшим советским пространством и проч.

Как мы показали выше, у России, при необходимости, в рамках симметричности российско-турецких отношений и с соблюдением баланса «сотрудничество – противоречия», есть возможность продвигать встречный тезис – о «турецкой угрозе» на ключевом для Турции европейском направлении, которое в целом ряде вопросов, как признаются авторы, определит успех «Большой турецкой стратегии».